わたしたちの事務所では、年に2度ほど「事務所学習会」を開いていて、哲学や歴史、科学など法律書以外をテキストに使っておこないます。先日の学習会では宮本常一『忘れられた日本人』(岩波文庫)がテキストでした。

そのなかに、「自分の持ち山が知らぬ間に官林になったり庄屋の山になったり、法律を知っていればどんなこともできる」であるとか「弁護士は三百代言といい法律をたてにとってウソばかり言ってみんなからお金をまきあげた」などというわたしたち弁護士にとって耳の痛い記述がでてきます。もちろん法律を知っていれば何でもできるわけではなく、多くの弁護士がウソをいってお金を巻き上げているものでもないのですが、人々の法律や弁護士に対するある種の感情を表現しているかと思います。法律や訴訟が巾をきかせていたり、弁護士の活躍する社会なんてとても幸せな世の中とは思われない、というのが弁護士であるわたしの個人的な思いではあります。

かつて「司法『改革』」が声高に叫ばれた時期がありました。「社会のすみずみまで法の支配を」とか「司法の容量をもっともっと」などの掛け声のもと、法科大学院の新設や弁護士の大量増員が実行されました。法曹・弁護士に対する需要はもっともっと増えるに違いない、そうでなくてはならないとばかり、わたしが弁護士になった頃と比べ弁護士数は倍増しました。

古典派経済学の用語に「セイの法則」というものがあります。供給は自ら需要を作りだすというもので、商品は作りさえすれば、価格調整機能がはたらき、売れ残りはいずれなくなる、供給はそれ自身の需要を創造するというものです。弁護士も大量に供給すれば、それに見あった法的な需要が生まれるといったおめでたい意見もありましたが、実際にはまったくそうはなりませんでした。

わたしたちの住む社会は、ファーストフード店のコーヒーで火傷したのは、熱すぎるコーヒーを販売した店の責任だとして損害賠償請求訴訟を起こすような社会ではなかったということでしょう。この国の人々は、「弁護士を大量に必要とする不健全な社会はいらない」というまっとうな結論を出しました。その結果、わたしたち弁護士は激しい競争にさらされることになりました。

2018.12.13更新

【コラム】幸せな社会と弁護士

投稿者:

2018.11.27更新

【コラム】弁護士としてよく質問されること(専門は? 重要なことは?)

専門は何ですかと聞かれることがあります。なかなか答えにくい質問です。何が専門の基準かわからないからです。しかし、依頼するかどうか決めるうえで専門が何かを聞きたいのはわかります。そこで、私はこういう事件を担当してきましたとか、こういう事件を担当していますとお答えすることにしています。専門と言えるかどうかはわかりませんが。

ちなみに、現在、私が担当している事件や業務は次のとおりです。

再開発、不動産、借地借家、建物明渡、共有物分割、

遺産分割、遺言作成、遺言執行、遺言無効確認、遺留分、

財産管理、任意後見契約、民事信託、離婚、金銭債権、

交通事故、固定資産税、マンション管理組合

法律顧問業務(全国保険医団体連合会、東京歯科保険医協会、東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部、日本勤労者山岳連盟のほか、複数の会社や個人からご依頼いただいています。)

弁護士になって今年で35年になりますが、その35年の積み重ねが現在の事件や業務になっています。

六法や判例を暗記しているのですかと聞かれることもありますが、私は暗記していません。法律や判例は必要に応じて調べればいいからです。

では、弁護士の仕事の中で重要なことは何でしょう。この質問に対する答えは弁護士によってかなり違うかもしれません。

私は、一つはコミュニケーションが重要と思っています。依頼者とのコミュニケーション、相手方やその代理人弁護士とのコミュニケーション、裁判官とのコミュニケーション、関係者とのコミュニケーション、場合によっては、行政とのコミュニケーション、マスコミとのコミュニケーションなどです。

そうしたコミュニケーションは、対話・電話・弁論や文書・ファックス・メールなどで日常的に行っていますが、言葉の正確で明確な使用はもちろん、言語表現の真実性・妥当性・誠実性といったものの積み重ねによって信頼関係や連帯を醸成することができれば、ともに問題の解決を目指す可能性を切り開くことができます。

もう一つは、分析力です。必要な情報や資料を収集して分析し、正確な見通しを立てて説得力のある主張や解決策を組み立てる力です。有利なものだけでなく不利なものも含めて分析することが重要です。

他にもいろいろあるとは思いますが、何を重視するかに弁護士の個性が現れるように思います。

投稿者:

2018.11.27更新

【コラム】成年年齢が引き下げられます

2018年11月27日 弁護士 洪美絵

日本では、1896年以来、成年年齢は20歳とされてきました。

選挙権が18歳に引き下げられたことは報道等でご存じのことと思いますが、今年6月に民法も改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。

成年年齢が18歳に引き下げられると、どんなことが起きるのでしょう。

未成年者(現在は20歳未満)には、「未成年取消権」が認められています。勧誘の方法がよくなかった、説明に間違いがあった、などの事情がなくとも、未成年者は契約を取り消すことができるのです。

そのため、業者側も未成年者を勧誘のターゲットにはしません。苦労して勧誘しても、後で契約を取り消されてしまうリスクを嫌うからです。

現在の統計では、成年(現在は20歳以上)になると、相談件数と被害金額が格段に大きくなっています。

成年年齢が18歳に引き下げられると、この「未成年取消権」は18歳未満の場合しか行使できなくなります。18歳という年齢は多くの方はまだ高校3年生でしょう。成年年齢が18歳に引き下げられるのは4年後とはいえ、高校生でも勧誘のターゲットにされる可能性が高くなるのです。

成年年齢の引き下げには色々な問題点がありますが、まずはこの点にご注意いただき、お子さんと、お金の使い方やローンを組むことの意味など、具体的に話し合っていただければと思います。

【法律トリビア】

一般的に「成人年齢」という方が多いようですが、法律用語としては「成年年齢」が広く使われています(民法第4条)。このような例では、他に遺言(一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては「いごん」と読みます)や競売(一般的には「きょうばい」と読みますが、法律用語としては「けいばい」と読みます)などもあります。

投稿者:

2018.11.14更新

ご高齢や傷病でご来所頂けない場合に出張法律相談を行っています。

当事務所では、ご高齢や傷病などご事情があって事務所にお越しいただくことが難しい方向けに、出張法律相談を行っています。

病院やご自宅近くの喫茶店などに弁護士が伺い、ご相談を受けることも可能です。

出張相談をご希望される方は、一度、お電話にてお問い合わせ下さい。

(出張対応となりますので相談料は通常料金と異なります。また、ご事情や日程によっては対応できない場合がありますのでご了承ください。)

投稿者:

2018.10.22更新

泉澤章弁護士が自由法曹団幹事長に就任しました

当事務所の泉澤章弁護士が自由法曹団の幹事長に就任しました。

本日(2018/10/22)九州(福岡・八幡市)にて行われている自由法曹団の総会にて、当事務所の泉澤章弁護士が自由法曹団幹事長に選任されました。

【自由法曹団】

自由法曹団は1921年に結成された弁護士の団体です。「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること、あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかうこと」を目的とし、現在約2100名の弁護士が団員として全国すべての都道府県で活動しています。

投稿者:

2018.10.10更新

【判例紹介】サッカーの試合中の落雷事件(最判平成18年3月13日/李刊教育法149号50頁)

2018年は、日本体操協会のパワハラ問題、日大アメフト部の悪質タックル、日本ボクシング連盟の前会長の不正疑惑などスポーツ業界の不祥事が続きました。

幼いころからスポーツに携わってきた私からすれば、スポーツ業界の古い体質に端を発する問題が、ようやく顕在化し、社会的に認知され始めてきたと感じているところであります。

さて、そんなスポーツ業界に関する判例(最判平成18年3月13日/李刊教育法149号50頁)をご紹介したいと思います。

高校サッカー部に所属していた生徒Aが、課外の部活活動としてのサッカーの試合中に落雷により負傷し、引率者兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が迫っていることを予見すべき注意義務があるとされた事例です。

当日の午後3時ごろには、上空に暗雲が立ち込めて暗くなり、ラインの確認が困難なほどの豪雨が降り続き、雷注意報が発令されていました。落雷直前には、雨がやみ、上空の大部分が明るくなりつつあったが、試合会場の南西方向には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていました。

そんな中、生徒Aが所属するサッカー部の試合が開始され、試合開始5分ころ、生徒Aに落雷があり、生徒Aは、視力障害、両下肢機能の全廃、両上肢機能の著しい障害等の後遺障害が残ってしまいました。

なお、当時の文献には、運動場にいて雷鳴が聞こえるときには、遠くにいても直ちに屋内に避難すべきであるとの趣旨の記載が多く存在していました。

このような事実関係のもとで、原審は、社会通念上、遠雷が聞こえていることなどから直ちに一切の社会的な活動を中止又は中断すべきことが当然に要請されているとまではいえないなどとして、教諭の責任を否定しました。

これに対し、最高裁判決は、同校サッカー部の引率者兼監督の教諭には落雷事故発生の危険が迫っていることを予見することが可能で、その注意義務を怠ったと判示しました。

私は幼いころからサッカーをしてきましたが、サッカーは豪雨の中でも試合を中断することが少ない競技です。しかし、私の経験上、雷鳴が聞こえる状況下では、試合及び練習ともに中断するよう徹底されていました。

本件が天災と位置づけられる落雷事故であることや課外のクラブ活動中の事故という難しい問題ではあったものの、上記のような私の経験を前提にすると、原審は「社会通念」からずれる無理のあった判断だったと言わざるを得ないと思います。

一方、最高裁の判断は、事実関係や文献上の記載などを素直に評価した常識的な判断であったかと思います。

なお、本判決は、高校の課外部活活動中の事故を前提としたものですので、成人が任意に参加する場合とは異なりますので、ご注意ください。

「スポーツの秋」と言われますが、秋の空は移り変わりが激しいことで知られています。野外でスポーツをされる際には、天候に十分お気をつけください。

【関連:学校事故などに関するお悩み】

投稿者:

2018.10.03更新

【コラム】弁護士から見たインターネットトラブルと対処方法

港区の東京合同法律事務所で弁護士をしている、樋谷賢一です。

近年、インターネット技術の進展、接続環境の整備などにより、誰もが、いつでも、気軽にインターネットを利用できるようになりました。インターネットを使えば、ちょっとした調べ物、友人への連絡、SNSを利用した情報発信、ネット通販など様々なことが行え、インターネットは、現在人にとって必要不可欠なものと言っても過言ではないでしょう。

しかしながら、インターネットは、便利な反面、使い方を誤るとトラブルに巻き込まれる危険性も秘めています。実際にあったトラブルなどをふまえ、インターネットの使い方やトラブルへの対処方法について、考えてみたいと思います。

1 ネット上での誹謗中傷

インターネット上で誹謗中傷されているのでやめさせたい、誹謗中傷した人物を訴えたい、インターネット上での投稿が名誉毀損だとして訴えられた、といった相談を受けることがあります。

インターネット上では、匿名での書込みが可能な掲示板などがあるため、しばしば、他人を誹謗中傷するような表現が見受けられますが、内容によっては、名誉毀損やプライバシー侵害に該当し、名誉毀損罪や偽計業務妨害罪、不法行為の対象になりえます。したがって、たとえ匿名であったとしても、節度ある行動が必要です。

万一、インターネット上で誹謗中傷されたりプライバシーを侵害されたりした場合には、証拠を保全し、情報発信した人物を特定することが重要になりますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

2 著作権に要注意

インターネット上には様々な記事や画像があふれており、容易にコピー・転載することができます。しかし、インターネット上の記事や画像も著作権法の著作物に該当するものは、同法による保護を受け、一定の要件をみたさない利用は著作権法違反になりえます。例えば、他人のブログの記事や写真を勝手にコピーし、自分のブログに掲載する行為は、著作権侵害に該当しえます。安易に他人の記事や写真を転載することのないように気をつけましょう。

3 SNSは個人情報の宝庫

近年、様々なSNSが登場しており、多くの方が使っていると思います。SNSは、気軽に情報を発信できる点が魅力的ですが、公開範囲を限定していない場合には、世界中の人々の目に触れる可能性があります。

例えば、投稿した写真の設定によっては、撮影日や撮影場所が特定できるため、自宅や勤務先、個人の行動パターンを特定される危険性があります。また、家族の写真を投稿する人もいますが、家族構成や子どもの学校などが第三者に知られる危険性もあります。先日は、SNSで旅行に行っている投稿をしている人の自宅を狙って空き巣をしていた犯人が逮捕されたというニュースもありました。

このように、SNSは、悪意のある人物からすれば個人情報の宝庫といえます。公開範囲を吟味するとともに、投稿によるリスクにも注意を払うようにしましょう。

4 ネット通販・オークションの注意点

インターネットは個人が容易に利用できるため、ネット通販やオークションで個人間のやり取りも活発になっています。それに伴い、ネット通販で注文した商品が届かない、オークションで落札した商品が届いたけど説明と違う、といった相談を受けることがあります。

相手方が初めから詐欺を働く目的の場合には、掲載されている住所や連絡先が不十分であったり虚偽であったりして、連絡が取れなくなることが多いです。そのため、取引をする前に、相手方が十分に信用できるか吟味することが重要となります。経験上、「100%保証」などと謳っていたり、宣伝にいいことばかり書いていたりする相手方は要注意です。また、連絡先の記載内容、他の取引者の評価などにも注意を払うようにしましょう。場合によっては、サイトの運営会社が補償してくれることもあるので、運営会社の方針や補償内容等も確認するようにしましょう。

このように見てくると、インターネットって怖い、と思われるかもしれませんが、インターネットが便利なものであることは疑いありません。インターネットの危険性や注意点を十分に認識、理解して、快適で安心・安全なインターネットライフを送りたいものです。

投稿者:

2018.09.11更新

【成年後見コラム】裁判と認知症~年を取ることで不当に権利が侵害されることがないよう取り組みたい~

もう20年ほど前になる。下町の借地人のおばあさんから地主から明け渡しの裁判を起こされたとの相談があった。自宅の前を駐車場にして貸していたところ契約違反だと言われたとのことで、早速受任し現地を見に行った。駐車場にしてもう10年ほど経つとのことで地主のところから丸見えの状態であるのに地主からは今回初めて文句を言われたとのことで地主の少なくとも黙示の承諾があったとも言えそうな事案であった。裁判が2回ほど進行した時、おばあさんが入院したとの連絡をいただいたのでお見舞いに行った。行ってみると病院の至る所に●●さんのお部屋はこちらですとおばあさんの名前を書いた張り紙があった。話を聞いてもどうも忘れてしまったのか要領を得た答えがない。仕方がないので、裁判所で裁判官に報告したところ、裁判官はとても困った顔になり、結局その裁判は地主側が取り下げて終了した。おばあさんは認知症だったと思われる。この事件がきっかけとなり、認知症の人の事件=成年後見事件を結構多くやってきた。今はさらにその前段階にも弁護士が関与するシステムができており、さらにその前の段階のホームロイヤーという制度も始まった。年を取るということで不当に権利が侵害されることがないよう取り組んでいきたい。

関連:後見についての悩み

投稿者:

2018.09.10更新

公立学校の先生に変形労働時間制を導入しようとする方針について、市橋耕太弁護士のコメントが掲載されました。

市橋耕太弁護士のコメントが弁護士ドットコムで紹介されました。

弁護士ドットコム:「教員に「変形労働時間制」は現状追認だ 「給特法」見直しなくして働き方改革なし」https://www.bengo4.com/c_5/n_8490/

学校の先生方の長時間労働が以前から問題になっています。

昭和46年に制定された給特法※1 の規定により、①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、④非常災害等、の4項目以外には時間外労働を命じることができないことになっているのですが、ここには部活動や授業の準備などが含まれていません。残業代を支払わない代わりに給料月額の4%に相当する「教職調整額」を支給するという規定により、部活動の指導や教材作成にいくら時間を割いても残業代は支払われず、長時間労働の原因となっています。

文科省は、「働き方改革」として繁忙期には1日の労働時間を8時間に縛られずに決めて良いとする変形労働時間制を教員にも導入しようしています。1年中、長時間労働が生じている学校現場の実態に対して「繁忙期なのだから1日10時間働かせても良いのだ」と現状を追認するもので、過労死の危険さえあるものです。

真に教員の長時間労働を是正するには、労働時間を抑制し管理するインセンティブを失わせている給特法について正面から議論し、また、一人ひとりの教員の業務の総量を減らす方法を検討すべきです。

※1:法律の正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」といいます。

投稿者:

2018.09.07更新

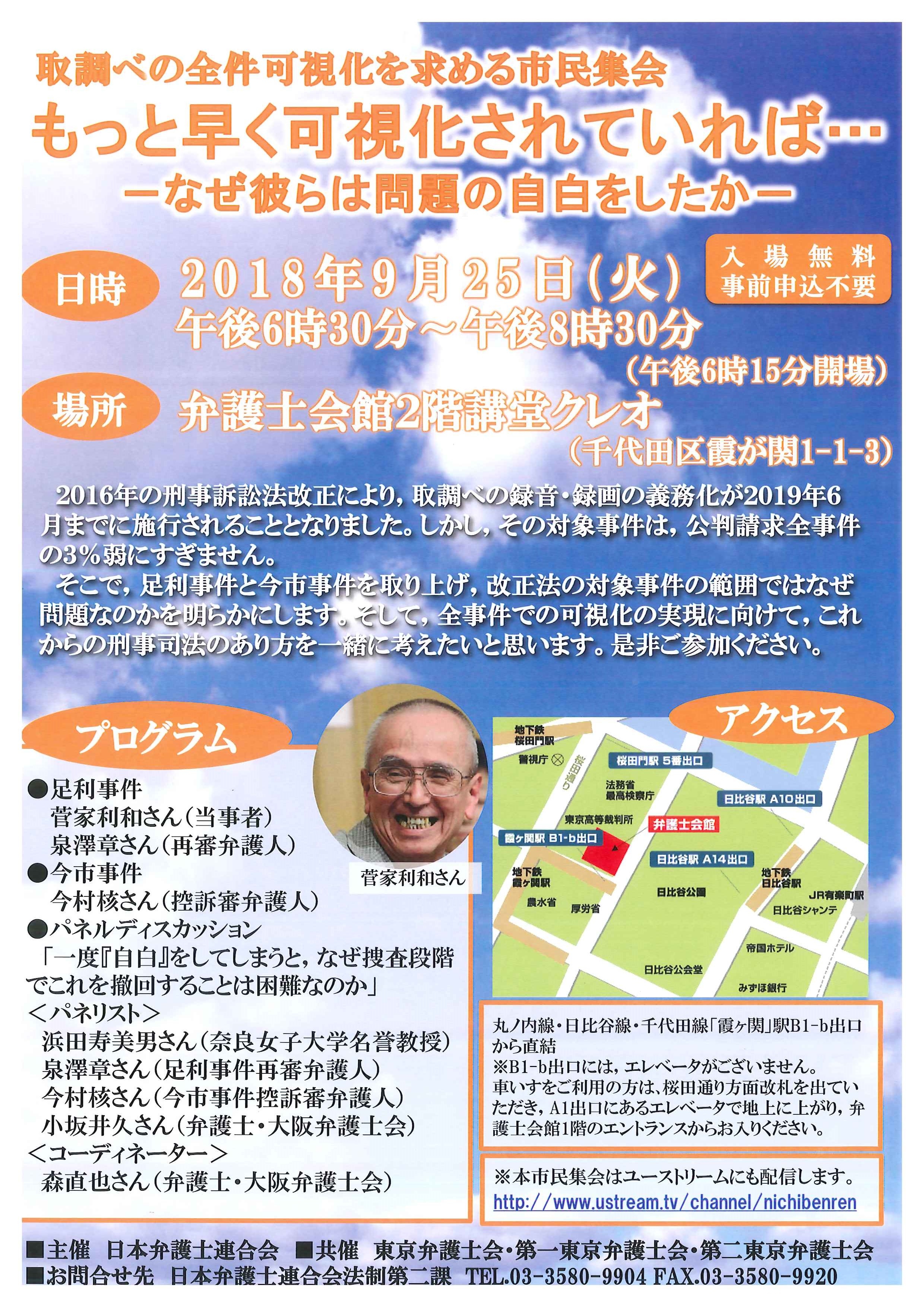

取調べの全件可視化を求める市民集会~もっと早く可視化されていれば・・・なぜ彼らは問題の自白をしたか~是非ご参加下さい。

2016年の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画の義務化が2019年6月までに施行されることとなりました。

しかし、その対象事件は、公判請求全事件の3%弱にすぎません。

そこで、足利事件と今市事件を取り上げ、改正法の対象事件の範囲ではなぜ問題なのかを明らかにします。

そして、全事件での可視化の実現に向けて、これからの刑事司法のあり方を一緒に考えたいと思います。

東京合同法律事務所の 弁護士 泉澤章 が、足利事件の再審弁護人としてお話します。

是非ご参加下さい。

日時:2018年9月25日(火)午後6時30分~午後8時30分(午後6時15分会場)

場所:弁護士会館2階講堂クレオ(千代田区霞が関1-1-3)

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2025年12月 (3)

- 2025年08月 (2)

- 2025年07月 (3)

- 2025年06月 (2)

- 2025年04月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年10月 (1)

- 2024年07月 (3)

- 2024年06月 (2)

- 2024年05月 (1)

- 2024年04月 (2)

- 2024年03月 (1)

- 2024年02月 (1)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (2)

- 2023年08月 (1)

- 2023年07月 (3)

- 2023年06月 (4)

- 2023年05月 (1)

- 2023年04月 (2)

- 2023年03月 (2)

- 2023年02月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年09月 (2)

- 2022年08月 (1)

- 2022年06月 (1)

- 2022年05月 (4)

- 2022年03月 (1)

- 2022年01月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (2)

- 2021年09月 (1)

- 2021年08月 (4)

- 2021年07月 (2)

- 2021年06月 (2)

- 2021年05月 (1)

- 2021年04月 (1)

- 2021年03月 (2)

- 2021年02月 (3)

- 2021年01月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年09月 (4)

- 2020年07月 (5)

- 2020年06月 (1)

- 2020年05月 (3)

- 2020年04月 (6)

- 2020年03月 (4)

- 2020年02月 (2)

- 2020年01月 (3)

- 2019年12月 (1)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (2)

- 2019年09月 (2)

- 2019年08月 (2)

- 2019年07月 (17)

- 2019年06月 (2)

- 2019年05月 (4)

- 2019年04月 (1)

- 2019年02月 (3)

- 2019年01月 (4)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年09月 (3)

- 2018年08月 (3)

- 2018年07月 (4)

- 2018年06月 (2)

- 2018年05月 (7)

- 2018年04月 (4)

- 2018年03月 (1)

- 2018年02月 (2)

- 2018年01月 (3)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (1)

CATEGORY

- メディア (7)

- セミナー・イベントのご案内 (25)

- 書籍・論文・雑誌 (19)

- 法律コラム (55)

- とりくみ事件のご紹介 (17)

- 刑事事件 (24)

- 生業訴訟(「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟) (0)

- シンドラー社製エレベーター死亡事件 (4)

- 事務所のとりくみ (41)

- その他のコラム(エッセイなど) (9)

- 就任および入退所のお知らせ (5)

- 相続制度 改正特集 (16)