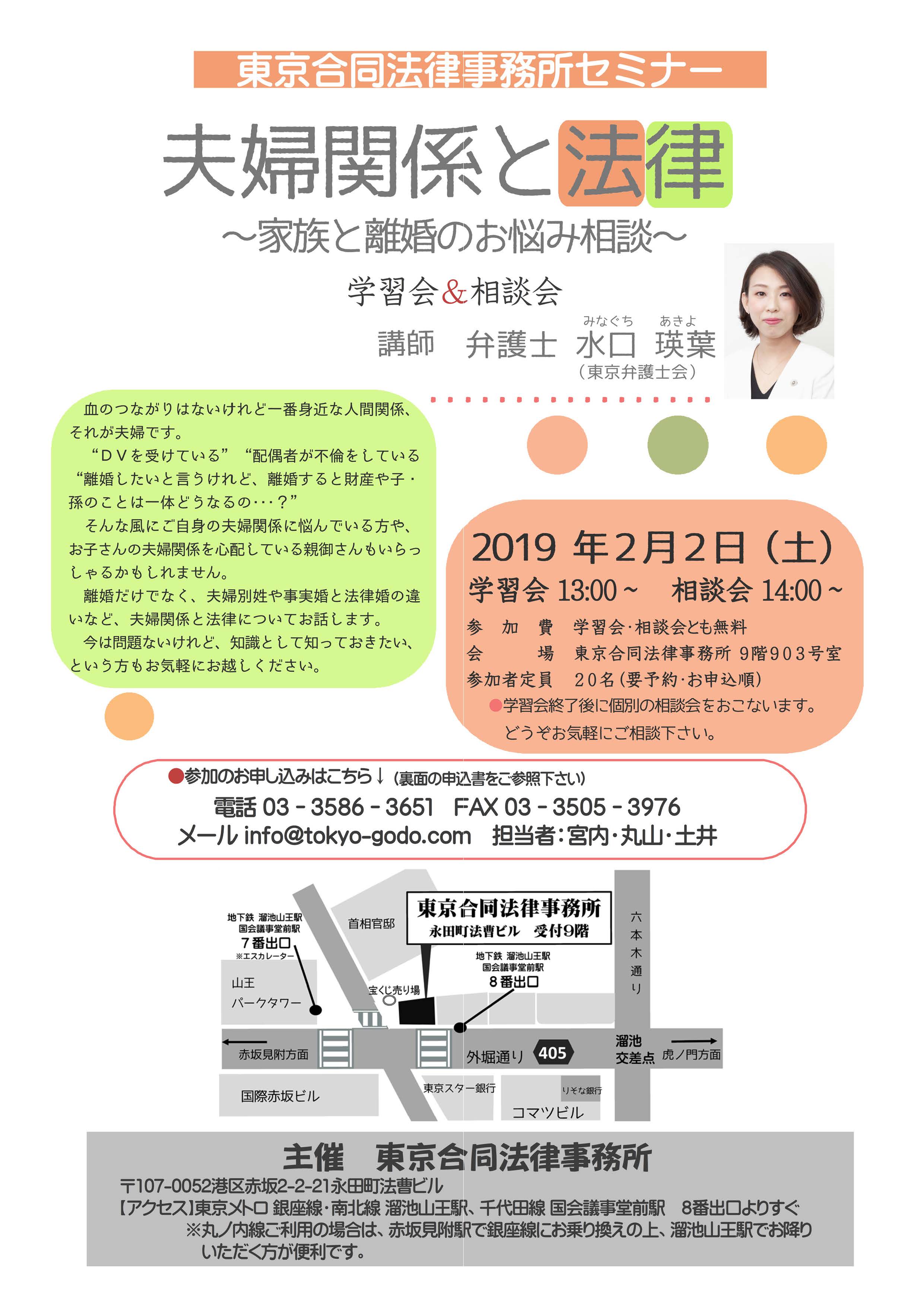

弁護士 水口瑛葉

『弁護士さんということは、裁判で「異議あり!」って言ったりしているんですか?』

これ、私の職業を知った方から、よく尋ねられる質問です。

皆さん、弁護士が「異議あり!」と法廷で述べている場面をどこで見かけるのでしょう。やはり、テレビドラマなどの影響でしょうか。最近も、弁護士をテーマにしたテレビドラマが多く放送されているのを目にしますね。過去にも多く製作されてきていますし、ドラマチックな展開にしやすく、人気が高いのかもしれません。

さて、実際の法廷がテレビドラマほどドラマチックか、と問われると、大変残念ながら、そうではありません、とお答えすることになります。

たとえば、テレビドラマなどでは、民事事件の期日においても、法廷で弁護士が長々と自身の考えを述べる場面が多くみられます。

しかし、実際の期日は、書面のやりとりが中心です。事前に主張を記載した書面を裁判所に提出しておき、当日の期日は当該書面について不明点があれば確認する程度で、基本的には、次回期日までに行うべき双方の宿題を確認し、次回期日の日程を調整して終わり、ということが多いのです。1時間近くかけて横浜や埼玉の裁判所に行くこともありますが、期日自体は数分で終わってしまうなどということもしょっちゅうです。

ときどき、事件の相手方ご本人が、弁護士をつけずに自身で裁判の対応をされる事件に出会うことがあります。相手方ご本人は、期日の場で、裁判官に口頭で自身の見解を初めから説明することができると思われて裁判所に来られるのですが、実際にはそのようなことは想定されていないため、裁判官から「あなたの見解を書面にして、証拠とともに提出してください」と言われてしまい、拍子抜けしてしまう、という場面を時々見かけます。実際の裁判の対応には慣れています、などという奇特な方はまずおられないので、ドラマなどでしか情報を得られませんから、無理もないことです。

一方で、証人尋問や本人尋問の期日では、証人や本人に対し、主尋問や、反対尋問が行われます。口頭で質問をして、証人や本人が答えるという一問一答形式で、実際の期日も、テレビドラマで行われる尋問場面に比較的近いと思います。

ただし、尋問期日当日に、相手方が全く想定していない決定的な証人が登場し、相手方弁護士及び相手方本人が驚愕し、法廷内がざわつく、という展開は、実際には起きません。実際の裁判手続では、尋問はあらかじめ証人として誰を呼ぶかを決めて証人尋問の申請をすることになっており、尋問期日の前に、尋問をする人数や尋問時間などを決めて尋問期日を迎えるためです。

また、テレビドラマのクライマックスで、弁護士が相手方本人に対して核心を突く質問をして、相手方本人が開き直って「そうです、そのとおりです・・・!」などと言って真実を話し始めるといった展開をよくみかけますが、現実ではあり得ません。(そのような展開があれば、反対尋問をしている弁護士はとても嬉しいでしょうが、現実はそう甘くはありません。)

ちなみに、刑事事件は、民事事件よりも、期日での口頭のやりとりが多いので、皆さんが傍聴に行かれる場合には刑事事件の方が見応えがあるかもしれません。

さて、冒頭の『「異議あり!」と実際に言うのか?』との質問に対しては、私は、『「異議あり!」とは通常言いません」とお答えしています。現在弁護士は4万人近くいるそうですから、そのように言う方がいらっしゃらないとは限りませんが、少なくとも、私は「異議あり!」と言っている方をお見かけしたことはありません。実際には、単に「異議。」と言ったり、「今の部分は~(異議の理由)」と特に「異議」という言葉を使わないで実質的に異議の理由を言って終わらせてしまう、ということが多いのではないかと思います。

そうそう、そういえば、他にも・・・・と続けたいところですが、そろそろ読者の方から、ごちゃごちゃ言うな、ドラマはドラマとして楽しく見ればいいんだ、これだから弁護士は理屈っぽくて困る・・・などという声が聞こえてきそうなので、今日はここまで。

DVを受けている

DVを受けている 配偶者が不倫をしている

配偶者が不倫をしている 離婚すると財産や子・孫のことは一体どうなるの・・・?

離婚すると財産や子・孫のことは一体どうなるの・・・?

該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。

該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。