5月1日(水)は事務所行事のため営業時間が9:30~15:00となります。また、12:00~13:00はお昼休憩のため留守電になりますのでご注意下さい。

【メーデー】

5月1日はメーデー、労働者の日です。労働者の権利のために世界中で連帯の集会が開催されます。皆さまもぜひメーデーに足をお運び下さい。

【メーデー@東京】https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/kaijo/2020/0225_43.html

2024.04.23更新

5月1日(水)は事務所行事のため営業時間が9:30~15:00となります。また、12:00~13:00はお昼休憩のため留守電になりますのでご注意下さい。

【メーデー】

5月1日はメーデー、労働者の日です。労働者の権利のために世界中で連帯の集会が開催されます。皆さまもぜひメーデーに足をお運び下さい。

【メーデー@東京】https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/kaijo/2020/0225_43.html

投稿者:

2024.03.01更新

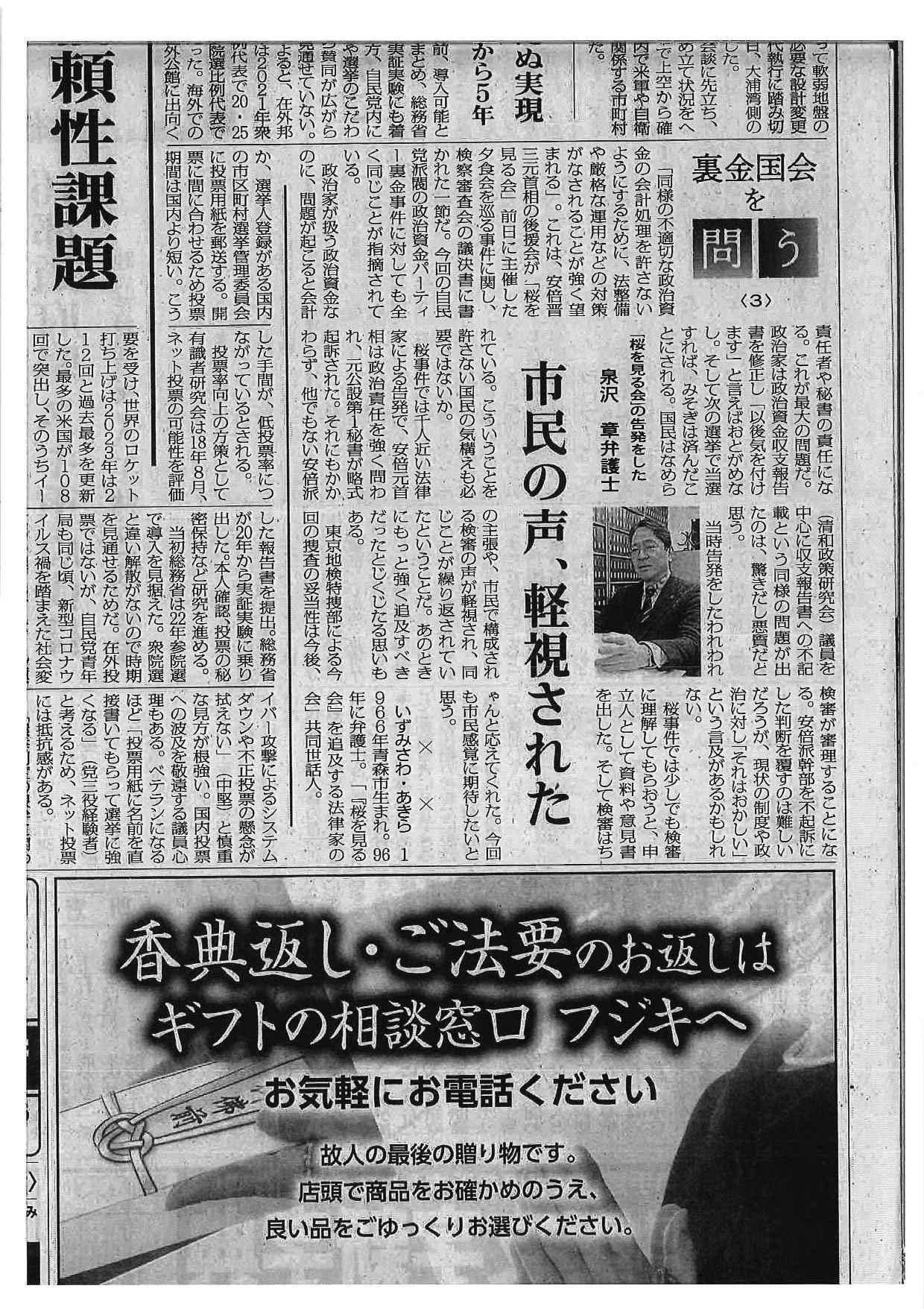

山陰中央新報『裏金国会を問う』(2月18日付)と題された連載記事に、当事務所の泉澤章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。

「『桜を見る会』を追及する法律家の会」の共同世話人として安倍元首相を追及した泉沢弁護士は「(今後、)同様の不適切な政治資金の会計処理を許さないようにするために、法整備や厳格な運用などの対策がなされることが強く望まれる」とした当時の検察審査会の議決書の一説を紹介し、今回も同様の指摘がなされている自民党の政治資金パーティー裏金事件がいかに国民の声を軽視し悪質なものであるか指摘しています。

政治資金パーティー裏金事件に関する泉澤弁護士の記事は山陰中央新報のほか、信濃毎日新聞や高知新聞にも掲載されています。皆さまぜひご一読下さい。

投稿者:

2024.02.07更新

ここでご紹介する文章は、私(泉澤章)が加入している法律家団体、自由法曹団の東京支部総会へ向けて報告したものです。再審制度は無実の人を救済する最終手段ですが、これまで多くの問題点が指摘されながら、戦後一度も改正されたことがありません。現行の再審制度がほんとうに無実の人を救済する法制度として機能するよう、私たちは法改正を強く求めています。ぜひご一読ください。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

再審法改正へ向けた取り組み

東京合同法律事務所 泉澤章

“再審法”改正の必要性

今年で事件発生から58年目となる袴田事件は、昨年3月に再審開始決定が確定し、現在静岡地裁で再審公判の審理が続いている。今年夏ころには、戦後5件目となる死刑再審の無罪判決が言い渡されるはずであると聞いている。犯人とされてきた袴田巌さんは、2014年の静岡地裁村山決定によって釈放されているものの、まだ完全な自由を得ているわけではない。再審無罪判決が確定することによって、袴田さんは名実ともに自由の身になる。そしてそれが実現するときは、もう目の前に来ている。

しかし、この状況を手放しで喜んでばかりもいられない。袴田さんは、今年3月で88歳になる。残された人生の時間は率直にいってそう長くはない。一刻も早い再審無罪判決が言い渡されるべきであるが、振り返ってみれば、村山決定が出てから今年で10年目にある。もし村山決定が確定して再審公判がすぐに始まっていれば、袴田さんは70代で完全な自由を得られたかもしれない。なぜもっと早く再審が開始され、もっと早く再審公判が始まらなかったのか。そこには、他の再審事件にも通じる、現行刑事再審制度(刑事訴訟法第4編の再審に関する規定、以下「再審法」)が抱える大きな問題が立ちふさがっている。

改正すべき2つの点

現行再審法が抱える問題のなかでも、特に重要な点の一つは、現行の再審請求審において証拠開示規定が存在しないことである。証拠開示規定がないため、現行法では担当裁判体が積極的に証拠開示を勧告しない限り、検察・警察側が保管している証拠を請求人が見ることはできない。しかし、再審請求審で積極的に証拠が開示された事件では、請求人に有利な証拠が発見され、それが再審開始に必要な新証拠となった例も多い。現行再審法のもとでは、結局、裁判体のいわば「当たりはずれ」で結論が決まりかねない。

もう一つは、一度高いハードルをクリアして再審開始決定が出ても、現行法では検察が異議申立てをすれば開始決定が確定せず、再審公判も開かれないことである。袴田事件も2014年の開始決定に対する検察官の即時抗告が認められていなければ、とっくに裁判は終わり、袴田さんの完全な自由はもっと早く訪れていたことだろう。異議申し立てを認めずとも、検察がどうしても争いたいのなら、再審公判で争えばよいのである。

このほかにも、現行再審法について改正すべき点は多々指摘されているが、少なくともこの2点については、早急に改正されなければならない。

再審法改正の機運の高まり

これまでも、現行再審法を新憲法の趣旨(人権救済規定)に則って改正すべきという運動は、日弁連を中心に続けられてきた。特に、白鳥・財田川決定以降、死刑再審4事件が次々と再審無罪となった1970年代から80年代にかけては、日弁連だけでなく、政党や労組、市民団体の強い支持によって、法案が国会で審議されたこともあった。しかしこの時は、法務・検察当局の強い抵抗と、白鳥・財田川決定の意味を矮小化しようとする裁判官らの動きに抗し得なかった。その結果、1990年から2000年代初頭にかけて“再審冬の時代”が訪れ、著名事件での再審開始決定がほぼ皆無となり、再審法改正運動も徐々に立ち消えてしまった。

風向きが変わったのは、2010年代に入ってからである。2010年の足利事件を皮切りに、布川事件、東電女性社員殺害事件、東住吉放火殺人事件、松橋事件、湖東記念病院事件と、立て続けに再審開始・無罪となる事件がマスコミを賑わせるようになった。死刑事件も、名張事件では後に取り消されたものの一度再審開始決定が出た。袴田事件では前述したように再審開始決定が確定している。このように、再審のいわば“新時代”をむかえたことで、再審に対する市民の注目も集まってきた。そこで、これら再審事件を支援してきた日弁連の人権擁護委員会を中心に、再審法のなかでも、現実の再審事件で特に問題となっている上記2点について、あらためて再審法を改正すべきとの運動を開始した。

再審法改正運動の現在地

日弁連では、2019年の徳島人権大会で、上記2点を含む再審法の改正を速やかに行いよう求める内容の決議を採択し、2022年には再審法改正実現本部(日弁連会長が本部長)を設置し、全国的な弁護士会の取り組みとして運動を進めている。また、日弁連だけではなく、市民団体では日本国民救援会が全国各地で再審法改正の意見書採択運動を強力に押し進めており、2023年末の時点で、実に170近い自治体で意見書が採択されている。

今年は袴田事件の再審無罪判決が確定するであろう年であり、再審法改正の気運が最も盛り上がるであろう年でもある。この機運を逃せば、再審法改正の実現はまた延びてしまいかねない。

東京三会でも、今年は再審法改正のシンポが予定されていると聞いている。日弁連で再審法改正運動を担っている団員は多く、また全国で再審事件の弁護にあたっている団員も数多い。ぜひ東京支部の団員も、積極的にこの運動へ参加していただきたい。

追記:この原稿を脱稿した直後、袴田事件弁護団長の西嶋勝彦先生の訃報が飛び込んできた。袴田さんの完全無罪判決を聞かずに亡くなられたことは、ほんとうに残念としか言いようがない。それとともに、もし2014年の再審開始決定に対して検察官異議申立てが認められていなかったら、とうに無罪判決を聞いていただろうにと、歯噛みする思いである。西嶋先生が最後まで強く求めていたこの再審法改正は、何としても私たちの手で実現しなければならない。

以上

投稿者:

2023.12.19更新

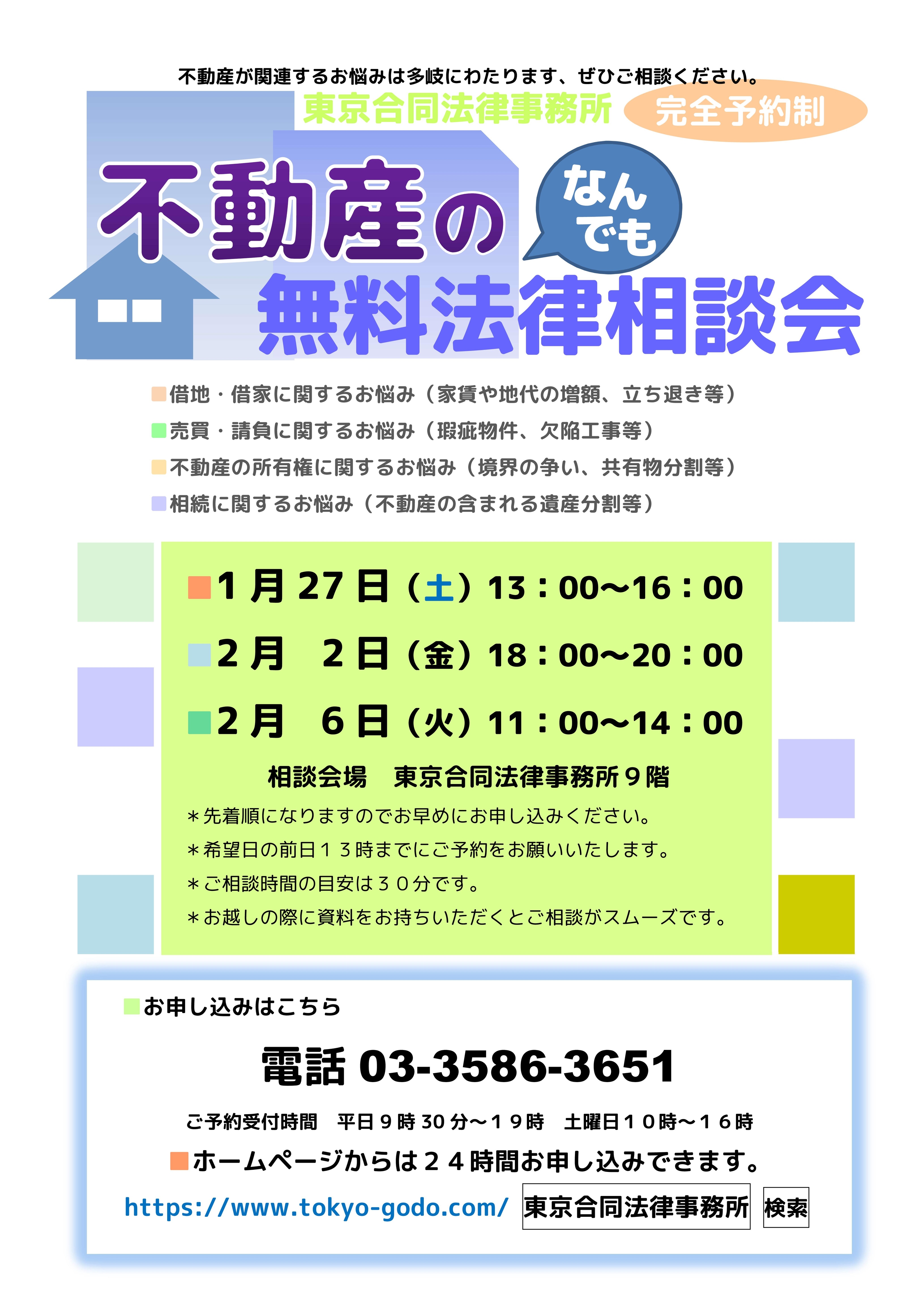

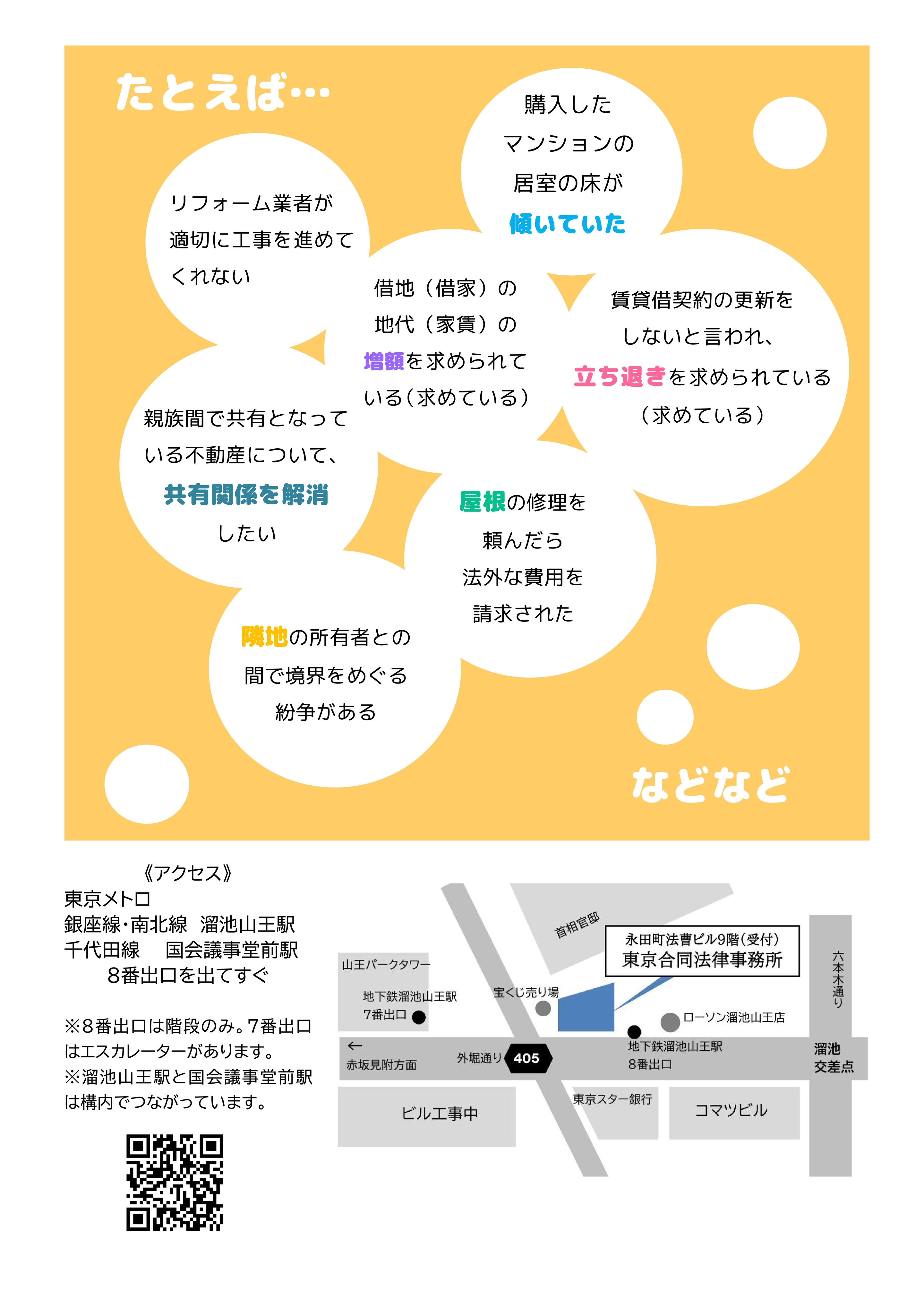

購入したマンションの床が傾いていた...

購入したマンションの床が傾いていた...

家賃の増額を求めたい・求められている...

家賃の増額を求めたい・求められている...

リフォーム業者が適切に工事をしてくれない...

リフォーム業者が適切に工事をしてくれない...

隣家との境界で紛争がある...

隣家との境界で紛争がある...

親族間で共有になっている不動産の共有関係を解消したい...etc...

親族間で共有になっている不動産の共有関係を解消したい...etc...

『不動産のなんでも無料法律相談会』を下記3日程で開催します。不動産に関わるお悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

・1月24日(土)13:00~16:00

・2月 2日(金)18:00~20:00

・2月 6日(火)11:00~14:00

費用は無料で、完全予約制となります。

ご予約はお電話か、こちら【⇒申込フォーム】 、またはホームページ上部の『ご相談予約はこちら』のバナーからお申込み下さい

投稿者:

2023.12.16更新

12月29日(金)から新年1月4日(木)まで、休業とさせていただきます。

なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、

ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月5日(金)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうぞよいお年をお迎えください。

投稿者:

2023.12.06更新

2023年通常国会に提出され継続審議となっていた金融サービス提供法等の改正が、秋の臨時国会で成立しました。改正法に基づき、来年春には金融経済教育推進機構が設立されます。利用者の立場に立って、金融経済教育を広く提供するための機構で、教材・コンテンツの作成、学校や企業等への講座の展開、個人に対する個別相談等を行います。

金融経済教育については、すでに「金融リテラシー・マップ」が、生活スキルとしての金融リテラシーの内容を、年齢別に具体化しています。この内容も踏まえ、家計管理や生活設計、消費生活の基礎や社会保障・税制度、金融トラブルに関する内容も含めて、広範な観点からの教育の推進が期待されます。

重要なのは、人々の分業と協業により成り立っている経済社会について、マクロ的なイメージを持ち、その中に自らの消費行動・金融行動をイメージできることと思います。

田内学さんの『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)は、こうしたイメージを持つのに最適な書です。お金をめぐる三つの真実、①お金自体には価値がない、②お金で解決できる問題はない、③みんなでお金を貯めても意味がない、について、ボスが中学生の雄斗と投資銀行に勤める七海に語ります。しっかりした金融理論を背景に、わかりやすい物語が展開されます。「学校では教えてくれない『お金と社会の本質』がわかる!」書籍です。

投資教育でなく、こうした観点からの金融経済教育が共有され、広い意味での「金融行動」が促されることを期待したいと思います。

【東洋経済STORE】きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」(https://str.toyokeizai.net/books/9784492047354/)

投稿者:

2023.11.22更新

12月1日(金)は、事務所行事のため事務所を閉めさせて頂きます。

12月2日(土)以降に改めてご連絡をお願いいたします。

ご不便をおかけしますがご了承下さい。

投稿者:

2023.10.24更新

1 少し恥ずかしいのですが、本年初頭、齢50年を越えて初めて広島の地に足を踏み、原爆ドームを訪れました。

原爆ドームは、広大な広島記念公園内を流れる元安川のほとりに位置しています。

よく晴れていたものの、寒の入りらしい正月の寒さの中で、元安川は、とても緩やかな流れでせせらぎの音を奏でていました。その元安川の川沿いを辿っていくと、そのほとりで、原爆ドームも、とても静かに佇んでいました。

元安川の穏やかな調べの中で、夕陽を浴びながら、シルエット姿で現れた原爆ドームの佇まいは、誤解を恐れずに言うならば、、とても美しく、神々しさすら感じさせるものでした。コロナ明けもあってか、原爆ドームの周りには、外国の方を含む多数の来訪者が集っていましたが、誰も声を発することなく、ただただ原爆ドームの姿に見入っていました。

静寂と沈黙の中で、原爆ドームのみが凛として威厳を放ち、荘厳さをもって人々を惹きつけているように見えました。

2 ただ、原爆ドームは、いうまでもなく被爆の痕跡です。それは、爆心地から160メートルの至近距離にあって、爆風と熱線によりその天井が全焼し、2階・3階の壁もその殆どが崩落して大破した建物の残骸にほかなりません。中にいた職員の方々もすべて即死したといいます。

また、元安川も、原爆投下により熱線浴び、被爆した多数の方々が水を求めて殺到し、絶命した場所です。その川底には、今でも被爆者の方の遺品や吹き飛ばされた建物の残骸が眠っているといいます。

いま目に見える穏やかな風景とは相容れない凄惨な光景がかつて確かにそこにあり、それが78年の時を経て、静寂の装いを身にまとっている。そのことがここを訪れる人に畏敬の念を抱かせ、言葉を失わせるのではないかと思います。

3 同じ公園内にある平和記念資料館。そこもまた静寂と沈黙の場でした。

爆風により折れ曲がった天井鉄骨の梁、熱線により人影が焼き付いた石段、焼け焦げてずたずたになった衣服、炭化したごはんが入った弁当箱、火傷やケロイドを負った老若男女の被爆を示す数多の写真など、物を言わぬ展示品の数々。そして、それを無言で見つめ、息を飲む多数の来館者。

原爆ドームと同じように、外国の方を含む多数の方々が来館し、そこにはあふれかえるほどの人がいましたが、話し声やざわめきを耳にすることはなく、館内は静まりかえっていました。そして、来館者全員が整然と列をなし、連なる展示品に沿って歩を進めていました。それは、無限にも続くと思われるような、長い長い葬送の列を見るようでした。静寂の中を整然と進む声を発しない一群の葬列。私は、このような光景をいまだかつて見たことはありません。

4 長き葬列の果て、出口に向かう廊下に備えつけられたベンチには、脱力したように座り込み、片手で顔を多いながら、声なき声で嗚咽する白人の方の姿がありました。向かい側の窓際には、イスラム風とおぼしきストールを巻いた2人の女性が肩を寄せ合って天を見上げていました。その他、個人として来訪したと思われる、驚くほど多数の外国の方々が一様に沈痛な表情を浮かべ、あるいは涙して資料館を後にしていきました。

彼ら彼女らの胸に去来したものは、一体何であったでしょうか。

また、唯一の被爆国としての日本に根ざして生活している私たちは、彼ら彼女らと同じような感受性や感情をもちえているでしょうか。

いま私たちは、ウクライナでの戦争に続き、ガザ地区での戦闘において、殺戮の現場を目の当たりにしています。

広島の地で内外の人によって示される感受性や感情が普遍的なものとして、こうした殺戮をやめさせることを願ってやみません。

投稿者:

2023.10.07更新

10月6日に「国民に開かれ、国民の権利を擁護する司法の実現を」目指す24回目の司法総行動が行われました。その前日発行となる救援新聞10月5日号一面の関連記事に当事務所の泉澤章弁護士が取り上げられています。記事のテーマは、10月6日に先立って行われた学習行動プレ集会の様子を紹介したもので、講師を務めた泉澤弁護士は再審法改正をテーマに講演しています。日弁連の再審法改正実現本部事務局次長を務める泉澤弁護士によれば、昭和40年代までは極めて例外的な状況だけに適用される狭き門であった再審制度が、多くの人々の支援と法廷闘争によって1975年(昭和50年)に最高裁に白鳥決定を出させ、その後の死刑再審4事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)で画期的な無罪判決を勝ちとってきたということです。そしてこの死刑再審4事件を契機に、えん罪による人権侵害を受けた被害者を救済するには、現行再審法を改正すべきだとの声が大きくなり、日弁連を中心に再審法の改正運動が一時期高揚しました。しかし、法務省・検察庁の頑強な抵抗もあり、1990年代には再審法改正の動きは頓挫してしまいます。

ただ、2010年代以降、足利事件や布川事件をはじめ多数の再審無罪事件が出て来たことにより、再審法改正の気運はふたたび盛り上がってきており、日弁連を中心に再審法改正運動が活発に展開されています。

現在の再審法で特に指摘されているのは、①再審請求審において検察側が持っている証拠のすべてが開示されないこと(元被告人に有利な証拠が隠されていることがある)、②再審開始決定への検察官の不服申立が認められている(再審開始の確定が遅れ、その間無罪の元被告人が亡くなってしまうこともある)、という問題点です。10月6日の司法行動では、このような再審法の問題点を指摘し、早急に法改正をするよう法務省にも要請しています。

国家による最大の人権侵害であるえん罪から被害者を救済するため、ぜひ再審法改正へのご支援・ご協力をお願いいたします。

投稿者:

2023.08.03更新

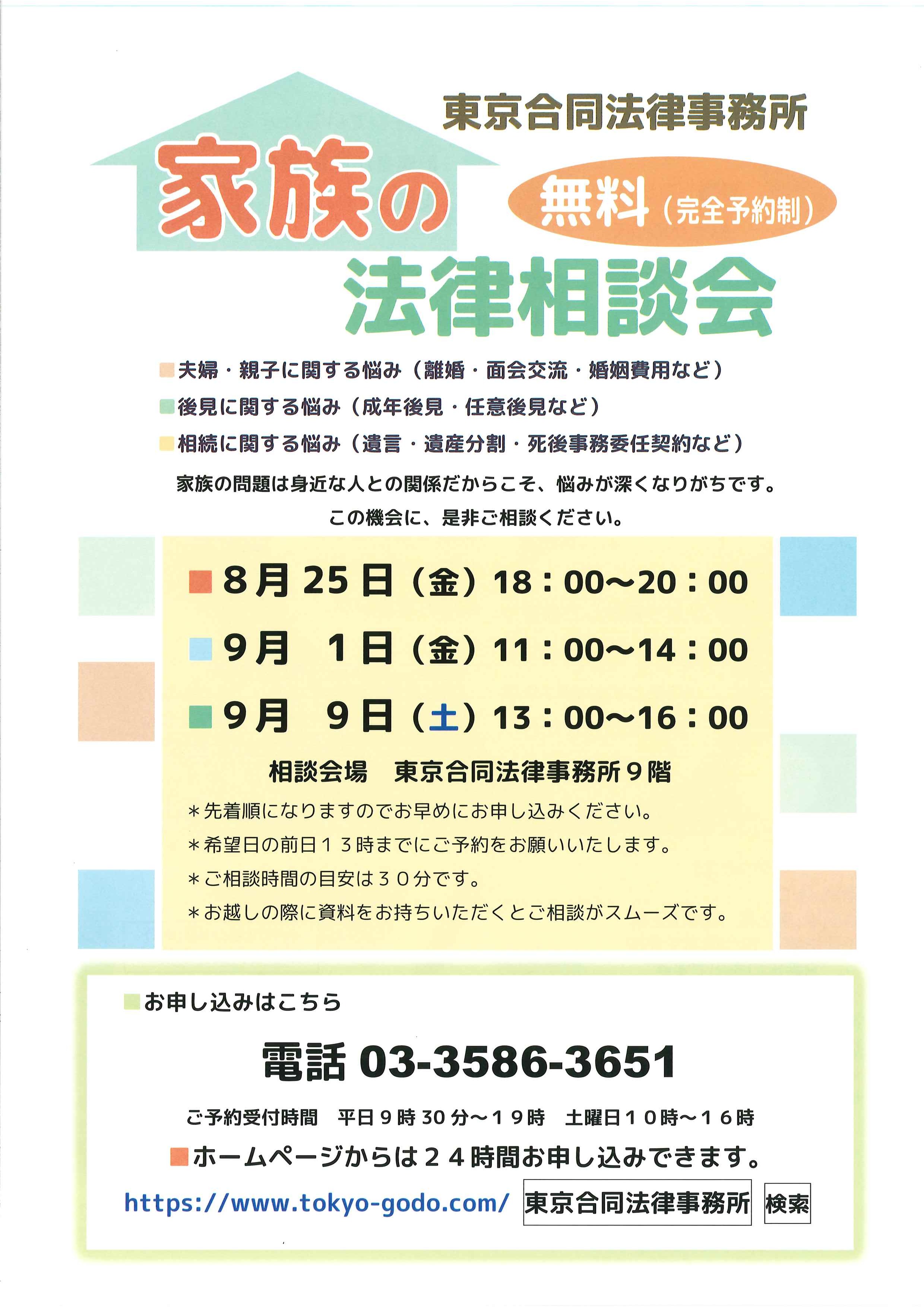

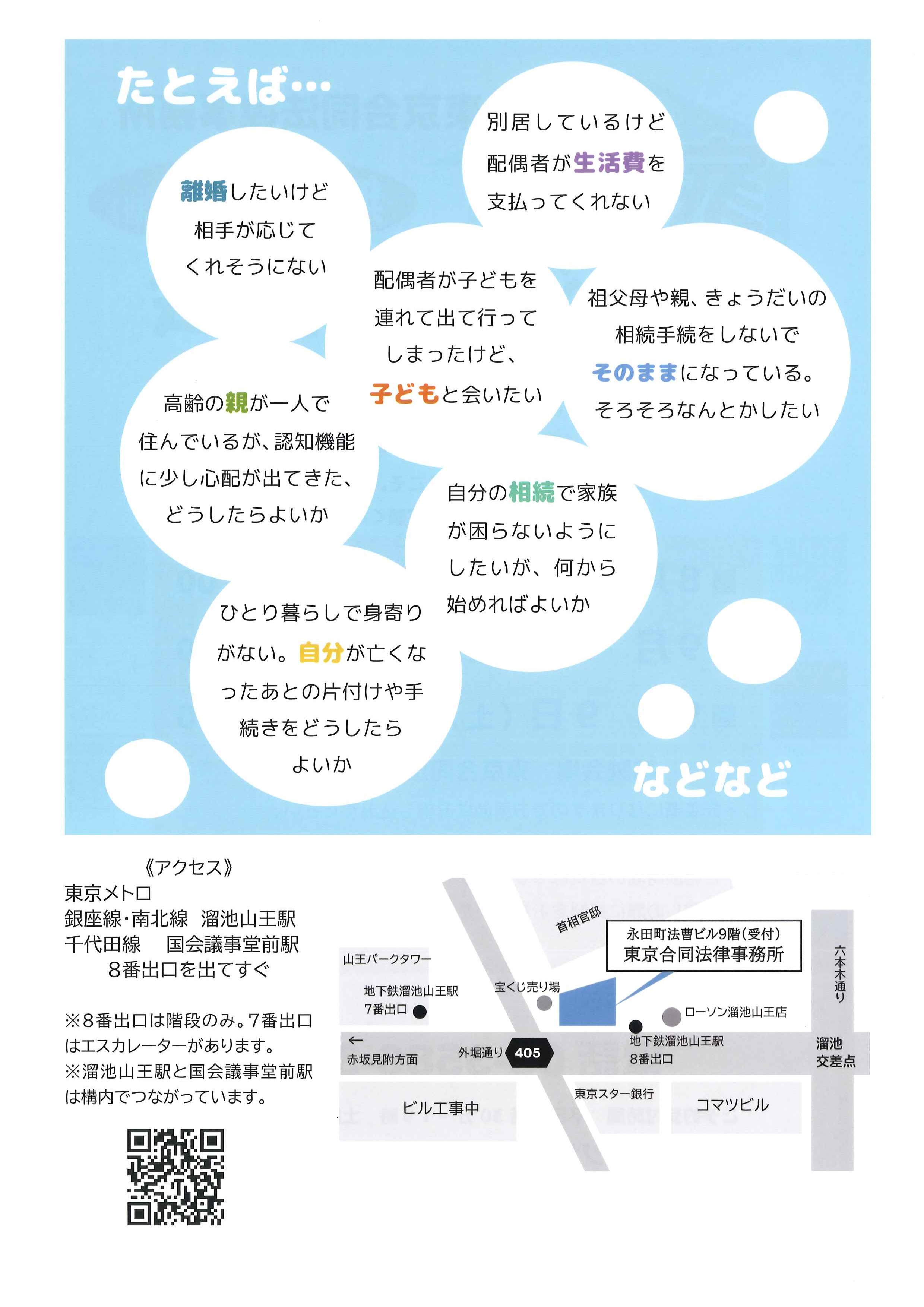

離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない…

離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない…

高齢者の親が一人で住んでいるが、認知機能に少し心配が出てきた、どうしたらよいか…

高齢者の親が一人で住んでいるが、認知機能に少し心配が出てきた、どうしたらよいか…

別居しているけど配偶者が生活費を支払ってくれない…

別居しているけど配偶者が生活費を支払ってくれない…

などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

費用は、完全無料です。

投稿者: