今週土曜日10月24日の14時より、今市事件のシンポジウムが開催されます。

無実を訴える勝又さんを支えてきた5人のパネリストが登壇し、再審開始へ向けた取り組みを語ります。

ネット配信もされますので、ぜひ多くの方にご視聴頂きたく存じます。

シンポジウム 今市事件は終わっていない―誤った有罪判決を斬るhttp://www.kyuenkai.org/1024/

パネリストは以下の方々です。

木谷 明:元東京高裁判事、弁護士

白取裕司:北海道大学名誉教授、神奈川大学教授、弁護士

豊崎七絵:九州大学教授

周防正行:映画監督、再審法改正市民の会運営委員

今村 核:弁護士(今市事件元弁護人)

当事務所からは、コーディネーターを当事務所の泉澤章弁護士が勤め、事件の概要と経過を横山雅弁護士が報告します。

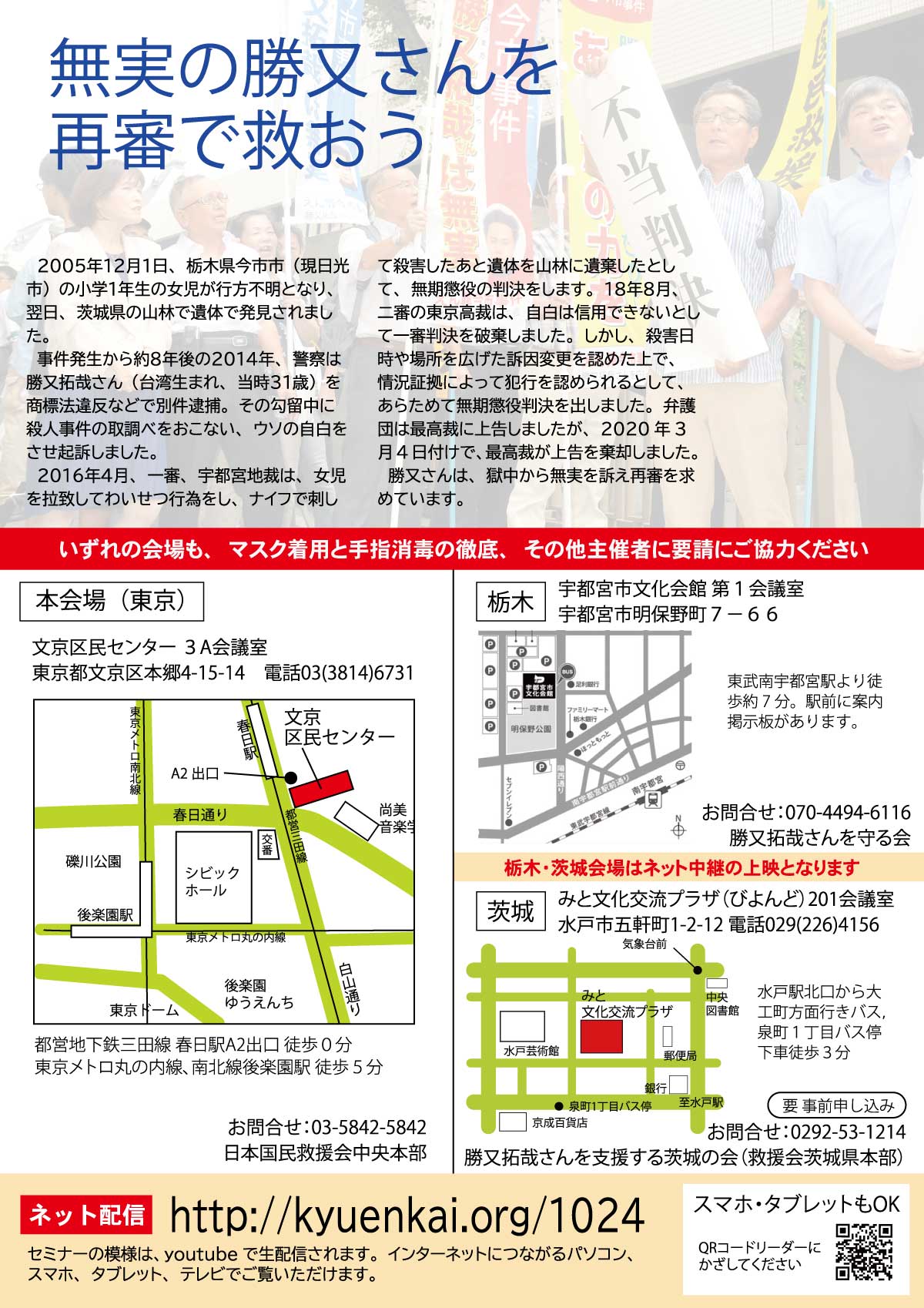

【今市事件】

2005年12月1日、栃木県今市市(現日光市)の小学1年生の女児が行方不明となり、翌日、茨城県の山林で遺体が発見されました。事件発生から約8年後、警察は勝又拓哉さんを偽ブランド品の販売など商標法違反、銃刀法違反(ナイフの収集)の疑いで別件逮捕して殺人事件の取調べをおこない、強引に自白をさせて起訴しました。

2016年4月、一審の宇都宮地裁では、警察が強要した自白に基づき、女児を拉致してわいせつ行為をし、ナイフで刺して殺害したあと遺体を山林に遺棄したことを認定して、無期懲役の判決をしました。

二審の東京高裁では、自白にある精液など「わいせつ行為」の痕跡がなく、勝又さんのDNAも検出されず(別人のDNAは検出されている)、自白した殺害方法や場所も物理的に不可能など、無罪を裏付ける様々な事実が明らかとなり、自白は信用できないとして一審判決は破棄しました。しかし、殺害日時や場所を広げた訴因変更を検察に薦めた上で、高速道路の車線カメラ(Nシステム)に車が映っている、母にかけた迷惑を謝罪した手紙などの「情況証拠」によって犯行が認められるとして、あらためて無期懲役判決を出しました。

一審の宇都宮地裁の裁判員裁判でも、勝又さんの犯行を裏付ける物的証拠が無いなか、有罪とする根拠は「自白」と「状況証拠」だけであり、「状況証拠」だけでは有罪にできないことを認めています。しかし、「自白」が信用できるとされたことで、「状況証拠」と「自白」をあわせれば犯人と認定できるとされました。この「自白」の信憑性を否定してなお有罪ありきに固執する刑事司法の異常性が表れているのです。弁護団は最高裁に上告しましたが、今年の3月4日付けで、最高裁は上告を棄却しました。

勝又拓哉さんは現在、千葉刑務所に収監されています。獄中から再審をめざして頑張っています。

ぜひ、多くの方にご視聴いただきたく存じます。また、ぜひ周りのご友人方やSNSなどで拡散頂けますと幸甚です。

事件の詳細と判決の問題点については、下記国民救援会のリンクから詳細がお読み頂けます。

【リンク】国民救援会-今市事件-

http://www.kyuenkai.org/index.php?%BA%A3%BB%D4%BB%F6%B7%EF

【PDF】シンポジウム今市事件は終わっていない―誤った有罪判決を斬る

![Q&A見て分かるDNA型鑑定[第2版]](https://www.tokyo-godo.com/asset/20190531DNAkantei2.jpg)

該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。

該当の書評はこちらからPDFでご覧頂けます。