皆さんは、「精神障害者」というとどのような人々を思い浮かべるでしょうか。精神保健福祉法という法律では、「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義されており(同法5条)、法的には幅広く、知的障害のある人も発達障害のある人も認知症の人も「精神障害者」に含まれます。また、精神疾患の中でも、統合失調症やアルコール依存症など、その病状・対応が大きく異なる疾患も種々存在しています。

このように、精神障害者といわれる方々は身近に存在するのですが、本コラムでは、精神障害者の方が罪を犯して捕まってしまった場合の起訴前の弁護活動について、特に注意を払う必要がある点を述べたいと思います。

1 そもそも精神障害であることに気づく

精神障害者の方が逮捕されてしまった場合、弁護士は警察署に接見に行きます。言動が支離滅裂であったり、精神状態が不安定であることが一見して分かる場合には、気づきやすいのですが、そのようなケースはむしろ少数です。会話をしてみて一見して障害がないと思われる人についても、前回の接見時の内容をほとんど覚えていない、受け答えは問題なくできているが1つのことに固執する傾向が強い、簡単な言葉が理解できないといったことから障害に気づくことができたりもします。

このように弁護人としては、漫然と会話をするのではなく、その人に合った適切なコミュニケーションをとることが求められ、精神障害に気づくということがまずは求められます。

2 責任能力に問題があるケース

障害の程度が重く、責任能力に問題があると判断される場合には、その点が加味されれば不起訴に傾くケースも多いことから、弁護人としては精神鑑定を求めることになります。この場合、鑑定により身体拘束期間が長くなってしまう可能性もあるので、鑑定を求めることについて本人に十分に説明し納得を得る必要があります。

3 福祉機関との協働について

釈放後の生活環境が調整されていることは、起訴猶予処分にすべき理由の1つになります。精神障害者の方の場合は、生活環境の調整にあたって、本人の有する精神障害に対する支援体制を具体的に整え、資料化していく必要があります。このような生活環境を整えるためには弁護士だけでは困難な場合が多く、社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門職と協働して、更生支援計画という釈放後の本人の希望にかなった支援計画を作成する等の環境調整を進めることが望ましいです。

4 医療観察法対象事件で不起訴になる場合

検察官は、殺人・放火・強盗・強制性交等・強制わいせつ・傷害にあたる行為をした者が、精神疾患が原因で不起訴になった場合、入院をさせて治療を行わせる必要があるとして、医療観察法当初審判申立をすることができます(医療観察法2条2項1号、33条1項)。この申立てがされると、2カ月の鑑定入院が実施され、強制入院による治療をする必要があるかどうかという点を裁判所で審理することになり、身体拘束期間が長期化してしまいます。

弁護人としては、医療観察法による治療の必要性が明らかにないとして、検察官に対して主張することになります。実際、知的障害や認知症といった、一般的に強制入院による治療の効果が薄いとされるケースでも医療観察当初審判の申立てがなされることもあります。

なお、医療観察審判では、弁護士は、付添人という形で手続きに関わることになりますが、この点については、後日別のコラムで述べたいと思います。

5 医療観察法非対象事件で不起訴になる場合

医療観察法の対象でない事件でも、本人の病状によっては、検察官が通報し、措置入院がなされる可能性があります(精神保健福祉法24条)。措置入院となった場合には、入院先を選べず、自由に外出できないといった不利益が予想されます。

弁護人としては、捜査段階で、本人が前向きに治療を受ける意思があること、任意入院先を確保すること等で、強制入院が不要であることを主張することになります。

なお、措置入院になってしまった場合には、弁護士は、患者の代理人として、退院請求を申し立てたり、処遇改善を求めたりすることができますが、この点についても後日、別のコラムで述べたいと思います。

6 ご家族や支援者の皆さまへ

このように、精神障害者の起訴前の刑事弁護活動は、留意すべき点が多くあるため、弁護人としては、その人の特性に合った活動をすることが求められます。精神障害者の方のご家族や友人は、私選で弁護人を選ぶ際には、上記のような適切な配慮をしてくれるような弁護士を選ぶ必要があります。

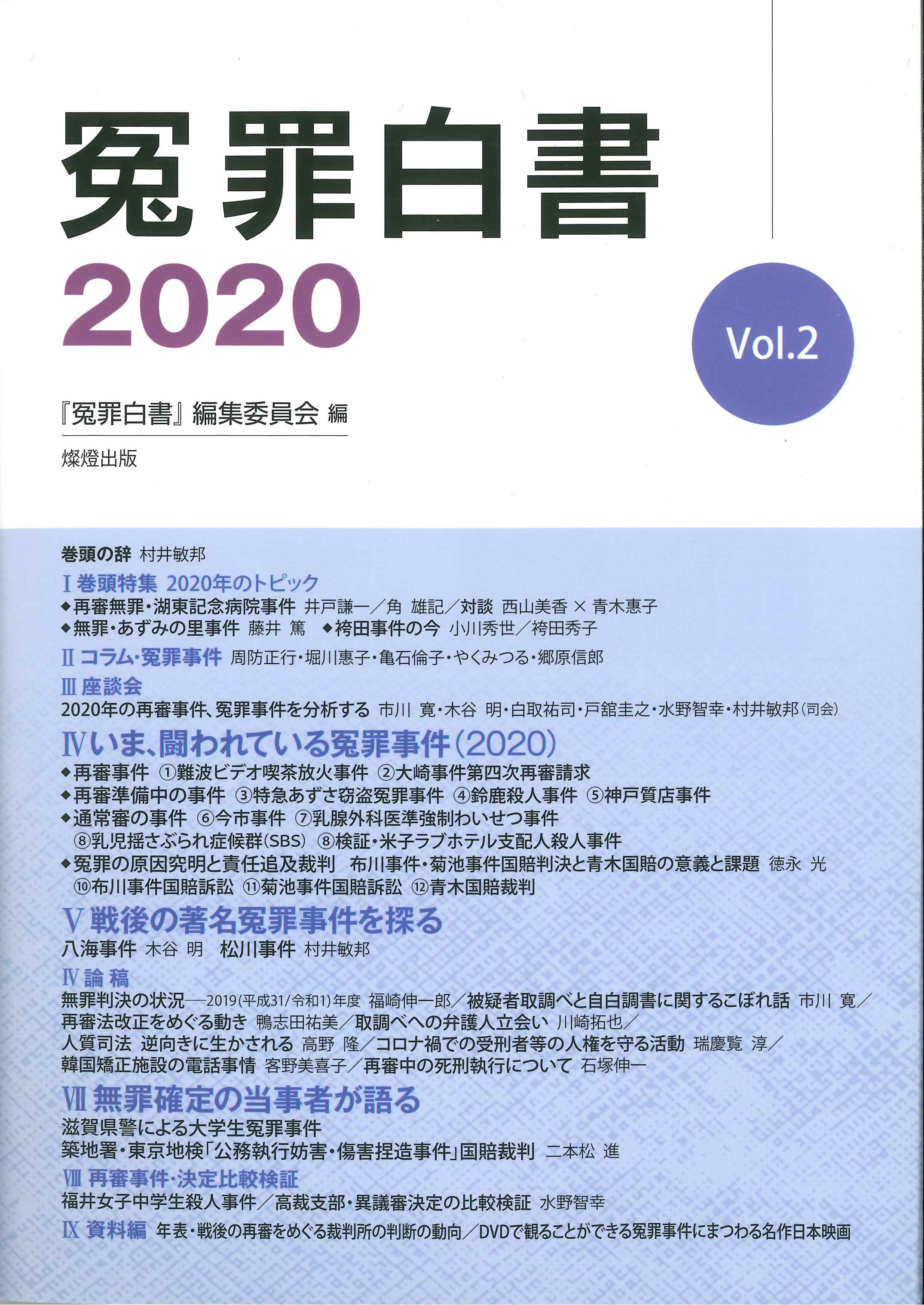

私は、弁護士でも馴染みの薄い医療観察審判の付添人にも複数回選任されており、精神障害者の方の法的支援にも積極的に取り組んでおります。また、当事務所は、刑事事件に取り組んできた歴史的経緯があり、複数回無罪を獲得するなど、実績は豊富ですので、ご家族やご友人で精神障害者をお持ちの方が逮捕されてしまった場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

なお、刑事事件に限らず、当事務所では幅広い分野に対応していますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士 小河洋介

【この記事には続編があります】続・精神障害のある方の刑事弁護活動